Depuis la loi électorale municipale du 19 novembre 1982 qui introduit une dose de proportionnelle dans l’attribution des sièges, des élus d’opposition siègent dans les conseils municipaux des villes de plus de 3500 habitants. Sauf exception, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour empêcher le vote d’une délibération proposée par la majorité municipale. La Gazette s’est intéressée au rôle qu’ils jouent ou vaudraient jouer. Dans un premier article, nous avons cherché à comprendre comment est vécue la position minoritaire. Un second présentera les objectifs qu’ils peuvent se donner.

La Gazette a interrogé à travers un questionnaire des responsables de l’opposition à Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses et Sceaux. Puis elle les a réunis pour confronter et partager les réponses de manière à saisir les ressemblances et les différences entre les 4 communes. On va voir que les oppositions décrivent de façons assez variables leur positionnement et leurs appréciations des propositions de la majorité.

Les participants de cette enquête ont été Christophe Bonazzi pour Bourg-la-Reine, Gilles Mergy pour Fontenay-aux-Roses et Liliane Wietzerbin pour Sceaux. Pour Châtenay-Malabry, ce sont Roland Marzuoli et Stéphane Dieudonné qui ont répondu aux questions de la Gazette et Bernard Ragon, vice-président du collectif citoyen Chatenaysien qui a participé à la réunion.

L’accès aux documents de travail

Petit rappel. Le code général des collectivités territoriales prévoit dans son article L2121-12 l’obligation d’adresser aux élus, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération avec la convocation aux membres du conseil municipal. Dans la suite de l’article, les références à la loi renvoient à ce code.

Dans nos quatre villes, l’ensemble des documents envoyés (projets de délibération et notes explicatives pour tous les sujets à l’ordre du jour) représente généralement plusieurs centaines de pages à chaque conseil municipal. Il arrive que les élus estiment qu’il leur manque un document : ils peuvent saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) pour l’obtenir. Ou au moins menacer de le faire !

La participation aux commissions

QUE DIT LA LOI? Article L2121-22 : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres…

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.

À Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, des commissions ont lieu avant chaque conseil municipal. Selon les villes, il y en a trois, six ou une, sans que la répartition des sujets paraisse convaincante aux élus d’opposition. À Sceaux, seuls les sujets sur l’environnement font l’objet d’une commission avant le conseil.

Les commissions se focalisent de fait sur des questions complémentaires à l’information déjà reçue. « Aucun travail en commun et aucune concertation ne sont à l’ordre du jour de ces commissions » estime Gilles Mergy. Quant à Christophe Bonazzi, ce sont « des pots-pourris où les sujets sont évoqués et non abordés. Plein de sujets « prospectifs » sont éludés ou évacués. » Enfin, Roland Marzuoli ne voit pas « des lieux de travail à proprement parler, mais des lieux d’information. »

L’usage des questions orales

QUE DIT LA LOI ? Article L2121-19 : Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.

L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an.

Les questions orales sont utilisées par les opposants de toutes les villes, « pour ajouter des sujets à l’ordre du jour défini par le maire. » (Stéphane Dieudonné).

Le temps pour les questions orales est limité à 30 minutes maximales à Sceaux (depuis la révision introduite dans le règlement intérieur en 2021) et 45 minutes à Fontenay-aux-Roses. À Sceaux, l’opposition est divisée et pour Liliane Wietzerbin, la limite de temps se traduit par un « premier arrivé premier servi ».

Les réponses ne satisfont pas pour autant les élus. Pour Christophe Bonazzi, « la question orale obtient une réponse formelle, lue par le maire, qui essentiellement dit qu’il est dans la légalité, ou alors qu’il a raison de penser ce qu’il pense. » À Châtenay, signale Roland Marzuoli, « le maire répond en séance, souvent de manière très polémique, et très partielle, et le règlement intérieur stipule qu’aucun débat ne peut avoir lieu après cette réponse. »

La place dans les tribunes du journal municipal

La possibilité d’une tribune dans le journal municipal existe partout. Avec des places très variables, depuis Fontenay-aux-Roses où l’opposition dispose d’une page, jusqu’à Sceaux où une demi-page est partagée en quatre (deux groupes et les deux conseillers dissidents). Pour Liliane Wietzerbin, «565 caractères, la place est ridiculement faible en regard de celle de la majorité ».

Les élus doivent envoyer leur tribune 15 jours avant parution (à Fontenay) et un mois à Châtenay. « Ce qui est plus choquant, dit Gilles Mergy, c’est quand les élus de la majorité répondent à nos tribunes dans la leur. Ils ne se voient donc pas appliquée la même règle que les élus de l’opposition. Même problème, semble-t-il, à Châtenay-Malabry…

Présence dans les associations

Les élus d’opposition peuvent être, comme tous citoyens, actifs dans des associations. Comment celles-ci sont-elles traitées par la municipalité ?

Ce n’est pas un problème à Bourg-la-Reine où deux élus président des associations actives dans la ville (ADS et AUFEM). Christophe Bonazzi témoigne que « les associations des « opposants » ne sont pas black-listées ni marginalisées. »

À Fontenay-aux-Roses, Gilles Mergy distingue les associations proches de l’opposition qui sont traitées normalement et les associations plus clairement politiques qui ne le sont guère. « La majorité municipale, dit-il, fait preuve d’un réel ostracisme vis-à-vis des associations dirigées par les élus de l’opposition. Mon association Ateliers Fontenaisiens n’a pas eu de stand au forum des associations, soi-disant par manque de place. Plus grave, l’association Union nationale des combattants présidée par Léa Poggi a vu le projet présenté au titre du financement participatif refusé sans motif alors qu’elle avait proposé un projet pédagogique en lien et en accord avec la principale du collège des Ormeaux. »

À Châtenay-Malabry, Stéphane Dieudonné estime que « la politique de la mairie est de favoriser systématiquement les associations qu’elle contrôle (d’une manière ou d’une autre). Quand le collectif citoyen demande une salle, il est systématiquement envoyé dans une salle loin du centre (dans la cantine de l’école Mazaryck). Le Repair Café se réunit à Bourg-la-Reine, car il n’a jamais pu obtenir une salle. Et le maire a créé une activité similaire à la Butte rouge. ». En ce qui concerne le Forum des associations, il pense que « seules sont présentes les associations ayant montré patte blanche. L’AMAP, le collectif citoyen chatenaysien ou les jardins partagés n’ont jamais pu y participer ».

À Sceaux, le maire refuse d’organiser un forum des associations pour ne pas y trouver les associations de quartier, à qui il reproche de ne pas animer les quartiers, mais de ne se préoccuper que de politique locale. Notons qu’un article de la Gazette du 15 novembre avait présenté cette explication de Philippe Laurent. (Communes et associations (2/6) : Sceaux).

Dans quels buts ?

Entre les 4 communes, la variabilité des situations est manifeste sur plusieurs sujets : l’accès aux documents de travail, le nombre des commissions, la place dans les tribunes du journal municipal, l’inclusion ou non d’associations conduites par des élus d’opposition. On devine des similitudes avec l’absence de travail en commun ou de concertation entre majorité et opposition. À quoi s’ajoute le jugement assez négatif des oppositions sur les réponses apportées par le maire à leurs questions.

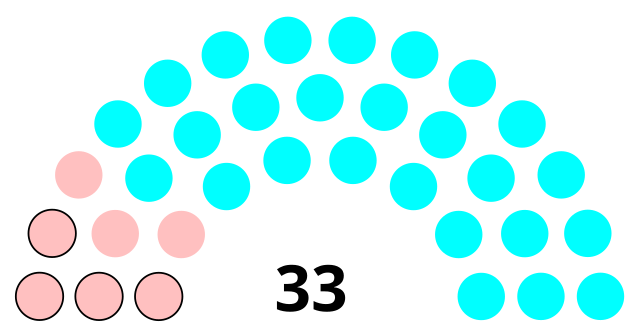

En organisant la présence des minorités dans les conseils municipaux tout en donnant les moyens à la majorité de mettre en œuvre son programme, la loi ne précise pas le rôle que peut tenir l’opposition. À l’usage, on peut constater que l’opposition contribue par sa présence dans les conseils municipaux de France à assurer la transparence et réduire les risques de détournement/corruption. La loi facilite l’expression de la diversité des points de vue sur la gestion des affaires locales. Mais dans quel but ? Si leurs droits à l’expression ne sont pas contestés, nos oppositions les estiment insuffisants pour exercer le rôle à la hauteur de ce qu’elles voudraient.

Mais justement, que voudraient-elles ? Quelle place voudraient-elles prendre au sein de l’activité municipale, tout en sachant qu’elles sont … minoritaires. Quels objectifs voudraient-elles atteindre ? L’objet du prochain article sera d’en rendre compte avec les élus d’opposition des 4 villes. Nous les remercions de leur contribution à une réflexion utile à nos yeux à un enrichissement démocratique.

La suppression du forum des associations par le maire de Sceaux est regrettable et incompréhensible. Si le prétexte en est que c’est parce que les associations de quartier feraient de la politique locale plutôt que d’animer les quartiers, il est faux. Les associations de quartier (sauf une disparue mystérieusement) animent leurs quartiers en organisant plusieurs manifestations par an (repas, vide-greniers, publication de bulletins gratuits, etc.). Certes, elles relaient parfois des demandes de leurs adhérents concernant des problèmes matériels dans leur quartier: état des trottoirs, circulation, stationnement, sécurité – est-ce de la politique?

Et les autres associations?