Décidément, la lecture des registres d’état civil réserve bien des surprises. On pourrait y trouver la matière à moult romans historiques, mêlant l’amour, la mort et le mystère. C’est le cas de l’histoire racontée ici et comme ses acteurs ont peut-être des descendants à Sceaux, les noms sont anonymisés intentionnellement.

Voilà un mariage à première vue bien banal. Le 24 mars 1863, François Joseph S*** et Joséphine Victoire M*** s’unissent en toute légalité à la mairie de Sceaux. Joseph et Joséphine ne sont pas de jeunes gens. Il a 35 ans et elle 28. Si dans les classes supérieures, on marie les enfants tôt, telle n’est pas la règle dans les milieux populaires. Il faut d’abord avoir un métier, amasser un peu de bien avant de s’établir. Or le couple fait partie des gens modestes. Joseph est tourneur, peut-être à la faïencerie, elle est journalière, un métier qui n’en est pas un, puisqu’on est employé au jour le jour pour des tâches sans qualification. Comment se sont-ils rencontrés ? On donnera plus loin quelques pistes. Disons pour l’instant que Joseph est natif de Perpignan où sa mère, remariée, habite toujours et s’y déclare propriétaire, Joséphine est née à Igny d’un père charretier et d’une mère journalière comme elle. Notons que tout adultes qu’ils soient, les deux tourtereaux ont dû présenter le consentement de leurs parents pour se marier.

Les témoins, souvent choisis avec soin, dessinent une sociabilité un peu plus relevée que les époux. Ceux du marié sont des cultivateurs résidant à Sceaux, ceux de l’épouse sont un employé à la préfecture de Police de Paris où il réside et un garde-ligne du chemin de fer de Sceaux. Un garde-ligne est celui qui parcourt les voies afin d’en contrôler l’état. Sont-ils de ses amis comme elle l’indique ou bien des patrons chez qui elle a travaillé ? On ne sait. Les plus jeunes savent signer, et leurs paraphes sont assez sûrs, témoignant d’un certain usage de l’écrit, mais pas la mère de l’époux ni le garde-ligne.

Voilà donc un mariage ordinaire célébré dans un milieu de gens modestes. Rien de bien palpitant. La suite est un peu moins conventionnelle. Les parents profitent en effet de la noce pour reconnaître et légitimer deux enfants Jules né en 1855 et Marie Augustine en 1861, déclarés en leur temps à la mairie de Sceaux.

Hum… comme disait ma grand-mère, ils avaient fait Pâques avant les Rameaux, lorsqu’ elle parlait de ces unions précédées d’une ou plusieurs naissances. La chose est aujourd’hui d’une grande banalité et il n’est pas rare que des mariés célèbrent leur union entourés de leur progéniture. Mais il y a plus de cent cinquante ans de cela, si la chose existait, elle était très mal vue. Les jeunes femmes étaient censées arriver intactes au mariage, ou du moins, sans le signe apparent d’avoir accordé les dernières faveurs à un fiancé trop pressant. La mode de la robe blanche de la mariée (qui s’impose après 1840, grâce à la reine Victoria qui avait choisi cette couleur pour célébrer ses noces) ne traduit-elle pas la pureté de la future épouse ? Rappelons que l’on ne demande rien de la sorte à son mari qui, lui, au contraire, est censé avoir jeté sa gourme, autre expression de l’époque, avant de convoler. Souvenons-nous aussi que, durant les fiançailles, les jeunes filles se devaient de tenir leur fiancé dans la voie étroite du badinage, n’accordant pas plus à son empressement que ce qu’elles pouvaient avouer sans honte à leur mère et au curé.

Mais tel n’était pas toujours le cas. Ni dans la bourgeoisie où l’on excellait à camoufler les accidents de parcours, ni dans le peuple, où les choses étaient certainement plus difficiles à cacher. Ainsi, le nombre de naissances illégitimes était, à Paris et dans ses environs, assez élevé durant tout le XIXe siècle. Il eut tendance à diminuer, mais correspondait tout de même à un tiers des naissances en 1817 et un quart en 1901. Ce pourcentage était moins élevé en province, mais restait significatif, ce qui devait être le cas d’une petite ville comme Sceaux, où le contrôle social était plus fort que dans la capitale. Parmi ces naissances illégitimes, il faut distinguer celles qui prenaient place au sein de couples concubins (qui représentaient un quart de cette « cohorte », voire plus) et celles qui concernaient des filles-mères.

L’Eglise qui continuait à jouer un rôle social important au XIXe siècle – qui s’est même renforcé, prenant la forme d’une reconquête des âmes ébranlées par l’épisode révolutionnaire – , incitait fortement à « régulariser » les situations de concubinage. Ce que font Joseph et Joséphine le 24 mars 1863. Nos mariés restent donc encore dans la norme, certes un peu déviante, mais leur cas est loin d’être isolé.

Mais si l’on se reporte aux actes des naissances des enfants, les choses se corsent. Il nous manque ici le talent de cette pipelette de Miss Marple pour éclairer des choses bien obscures. Soumettons à nos lectrices et à nos lecteurs ce mystère que l’on peut appeler le mystère de la rue du Four.

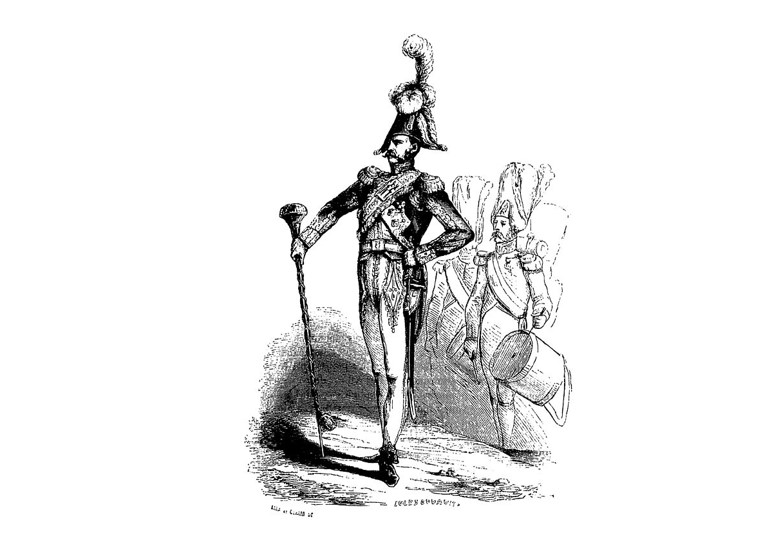

Lisons l’acte de naissance de Louis, Jules S***. Le 25 septembre 1855, il est déclaré fils de … Louis S***, 28 ans, tambour-major dans la Garde impériale alors en garnison en Crimée à Sébastopol (ce qui est un peu loin pour déclarer lui-même la naissance …) et de Victorine Joséphine P***, 21 ans, couturière, demeurant à Sceaux, rue Picpus. Tiens donc! Est-ce le même petit Louis Jules légitimé par Joseph et Joséphine en 1863 ? Il semble bien que oui. Car, dans la marge du registre d’actes de naissance, l’adjoint au maire a ajouté que l’enfant a été reconnu comme son fils naturel par … François Joseph S*** en décembre 1855.

Pourquoi alors avoir présenté l’enfant comme celui de son frère ou d’un de ses alliés ? Et qui est la mère ? Car on apprend que Louis S*** qui est toujours tambour-major, mais revenu à Paris et sa femme Victorine Joséphine P***, 23 ans, toujours couturière, habitant tous les deux rue du Four, sont les heureux parents d’une petite Rose, Adrienne S*** née le 25 octobre 1857.

On respire. Il y a deux S***, Louis et Joseph François et une Victorine Joséphine P***. Mais ce n’est pas fini. Le 20 septembre 1861 est déclarée la naissance de Marie, Augustine S***, née au domicile de sa mère, Victorine Joséphine P***, 28 ans, non mariée et de Joseph*** tambour au régiment de zouaves de la Garde impériale en garnison à Versailles.

Coup de tonnerre ! Une mention qui figure dans la marge de l’acte de naissance stipule que, par jugement du tribunal civil de première instance du département de la Seine, l’acte est modifié « en ce sens que l’enfant Marie Augustine est dite fille de Joseph François S*** et Joséphine Victoire M*** ».

Là, le mystère est total. Récapitulons. Joseph reconnaît les deux enfants, Jules et Marie, Augustine le garçon et la fille. Joséphine M*** reconnaît par l’acte du tribunal de janvier 1863, deux mois avant son mariage avec Joseph, Marie, Augustine l’enfant (la fille) auparavant attribué à Victorine P***. Le jour de leur mariage, Joseph et Joséphine S*** reconnaissent et légitiment les deux enfants.

Ils ne reconnaissent donc pas Rose. Mais alors, qui est donc Victorine P*** censée lui avoir donné naissance en 1857 ? Est-ce la même que Joséphine M*** devenue Joséphine S*** ? Y aurait-il une erreur dans les registres ? Ou bien, est-ce une personne différente et comment expliquer ces transferts de maternité ?

Pourquoi Victorine P*** aurait-elle déclaré deux enfants qui ont été ensuite légitimés par une autre femme ? A-t-elle été successivement l’amante et femme des deux frères, deux soldats venus dans la région parisienne depuis leur Catalogne natale ? Autant d’hypothèses romanesques que suscitent ces archives qui ne parlent qu’à mi-mots. Et qu’est devenue la petite Rose née en 1857 ?

Finalement, y a-t-il vraiment deux frères S*** tous les deux tambours de la Garde impériale ? Où est passé Louis S*** ? A ce stade de notre enquête, nous n’en savons rien. Peut-être que des lectrices et des lecteurs sauront percer ces mystères.

Epilogue provisoire : la fortune finit par sourire à la famille de Joseph et Joséphine qui s’installe durablement dans la commune. Un autre enfant naît en août 1873, prénommé Auguste, Prosper. A ce moment-là, Joseph est aiguilleur au chemin de fer et sa femme est garde-barrière. Son amitié avec le garde-ligne a porté ses fruits. Et Joseph, qui demeure alors rue des Écoles, décède le 18 janvier 1899 auprès de sa femme toujours vivante.