BOURG-LA-REINE Le bureau de Gérard Spiers regorge de souvenirs. C’est dans un méli-mélo de coupures de presse, de photos et de biographies que se trouvaient cinq lettres de Joséphine Baker adressées à Jean-Claude Brialy, acteur combien célèbre, ici ami et intendant de l’artiste. Lettres tendres, parfois inquiètes mais aussi inspirées, volontaires. Lettres envoyées quelques jours avant sa mort. Laquelle de toute évidence l’a prise par surprise. Elles sont publiées à part et le lien est en fin d’article.

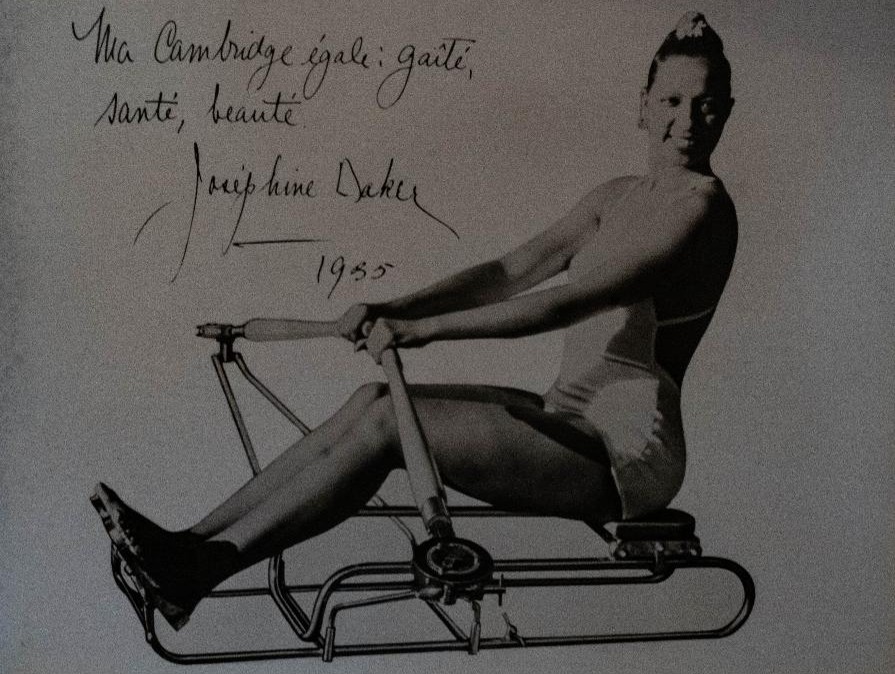

Avant de les lire, peut-être voudrez-vous savoir qui les détient et pourquoi elles se trouvent chez lui ? Elles ont été remises par Joséphine Baker à sa mère Mary Spiers « sa meilleure amie ». Ce sont des souvenirs épars d’une existence hors du commun, des publicités loufoques auxquelles elle participait, des témoignages de la vie flamboyante qu’elle vécut. Flamboyante mais, comme le révèlent ses lettres, parfois chargées de l’angoisse de ses vieux jours.

Mémoire racontée

Bien qu’il jouât pour elle, Gérard connut surtout Joséphine Baker à travers les récits de ses parents. Sa mère reçut les albums et les lettres de Joséphine quand celle-ci s’installa à Paris le temps du spectacle à Bobino qui sera sa dernière. On est en mars 1975, Mary lui avait trouvé un appartement à côté du sien, avenue Paul Doumer.

Mary avait eu deux bonnes « raisons » de se lier avec Joséphine. Elle était l’épouse de Pierre Spiers qui dirigeait son orchestre. Et, couturière de métier, elle commença dans l’après-guerre par lui confectionner des robes. A quoi s’ajoute le mystère de la sympathie entre les personnes. Leur amitié durera jusqu’à la fin.

Lors des ultimes Bobino, Gérard était à la batterie dans l’orchestre de Joséphine. Il se souvient que « la scène avait dû être agrandie pour accueillir les nombreux tableaux retraçant toute la carrière de l’artiste. » La formation était reléguée au premier étage, qui n’était accessible que par l’escalier de service. Bobino, petit music-hall idéal pour Brassens, Ferré ou Barbara, se révélait bien étroit « pour un spectacle aussi ambitieux ».

Le destin frappa au lendemain de la quatorzième représentation. Ce matin du 10 avril 1975, Mary avait été réveillée à cinq heures. Elle avait rappelé son amie à huit. « Joséphine était une insomniaque invétérée, sauf dans les taxis », raconte Gérard Spiers. « Elle n’hésitait pas à téléphoner à ma mère très très tôt. » Laquelle, heureusement pour elle, était de la même espèce.

La femme de ménage assura que Joséphine dormait. Cela éveilla les soupçons de Mary qui demanda de la secouer puis, en l’absence de réaction, fit en sorte qu’elle fût transportée à la Salpêtrière. Elle était dans le coma. Elle s’éteignit le surlendemain.

« A ses obsèques le 15, le cortège funèbre passe devant Bobino dont l’enseigne porte encore son nom en grandes lettres. En signe de deuil, la salle ferme pendant huit jours. » (Wikipedia Bobino).

Le château des Milandes

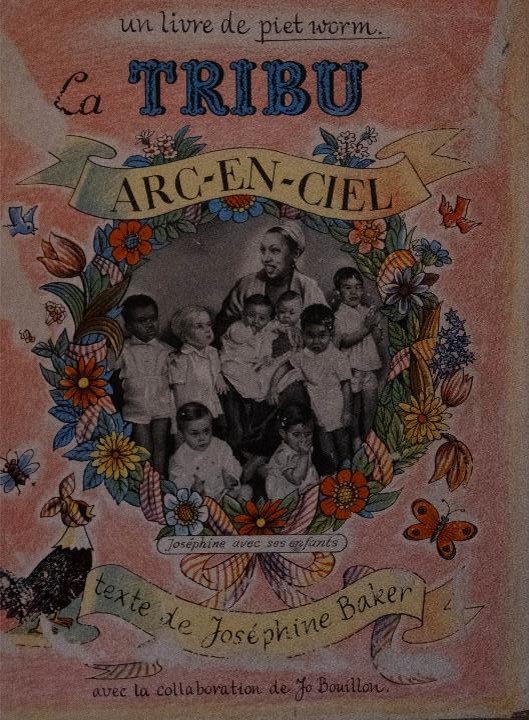

En parcourant avec Gérard son bric-à-brac de souvenirs, on tombe sur un livre de Piet Worm, La tribu arc-en-ciel. Tribu, ici, est la famille que Joséphine, et Jo Bouillon, son mari d’alors (jusqu’en 1957 quand il partit en Argentine) créèrent en adoptant des enfants nés aux quatre coins du monde. Un désir peut-être naïf, d’évidence militant, de passer outre les clivages entre races ou religions. C’était, à sa mesure, une espérance dans le rassemblement des hommes ; elle s’affranchissait ce qu’elle avait pu vivre enfant dans une Amérique ségrégationniste.

Et pourtant, il y eut les médisances « de ceux qui prétendaient qu’elle adoptait pour sa publicité. » Cruelle rumeur envers celle qui ne pouvait pas avoir d’enfants.

Cette tribu fut élevée dans le château des Milandes, en Dordogne, un lieu féérique avec des animaux exotiques qui devint le Village du Monde, complexe touristique complet avec hôtel, restaurant, salle de spectacle et diverses attractions. Des artistes renommés s’y produisaient régulièrement.

Le rêve surexposé médiatiquement s’effondra sous le poids des dettes. Le fisc saisit le domaine, et la vente aux enchères sonna le glas de l’utopie. Pour Gérard, l’hostilité des voisins n’arrangeait rien ; des animaux disparaissaient mystérieusement pendant les absences de Joséphine. Le but étant de lui « escroquer » quelques dédommagements.

Après le drame de la séparation d’avec les Milandes, la Principauté de Monaco offrit refuge à Joséphine et ses enfants. La bienveillance de la princesse Grâce et l’intervention de la puissante Société des Bains de Mer firent l’essentiel. Tout ceci reste visiblement gravé dans la mémoire de Gérard qui, avec ses parents, a bien connu le domaine à son apogée. « Joséphine avait proposé à ma mère de s’installer et de travailler aux Milandes. Mais Joséphine avait de telles exigences que ma mère a refusé. » Exigences de disponibilité totale, de rupture avec Paris, d’allégeance peut-être, « Joséphine était très directive. »

Le monde du spectacle

« Et ma mère n’était pas de ces professions du music-hall. Elle était de province et couturière. Elle rencontre Joséphine en 1948, par l’intermédiaire de mon père, Pierre Spiers, qui jouait dans son orchestre. »

Son père est alors une figure célèbre de la variété française, connue pour son double talent, à la harpe et piano. La télévision avait ajouté à sa notoriété. Une émission hebdomadaire et très populaire dans les années 60 et 70, Télé Dimanche, associait divertissements, musique, jeux et sport diffusés en direct. Les fameux « aléas du direct » réclamaient sans cesse des enchaînements qu’improvisait Pierre Spiers.

Gérard appartient un temps au même monde. Pourtant, c’était mal parti. Il débute par le piano, jusqu’à ce qu’une remarque cinglante de son père – « tu n’y arriveras jamais » alors qu’il jouait Rhapsody in Blue – l’en dégoute à jamais. À douze ans, il choisit les percussions : xylophone, vibraphone, batterie. « Tout sauf le piano ou la harpe. »

Ils habitent à Paris quand son père achète une maison à Chatou en bord de Seine. Pour plus de tranquillité. Mais en fait de tranquillité, il s’agit plutôt de celle de son père lors de ses séjours parisiens. De fait, le bon vivant aux nombreuses conquêtes mourut à 62 ans, en juillet 1980, lors d’une croisière dans le Grand Nord où il se produisait à bord du Mermoz. Les parents de Gérard vécurent beaucoup séparés tout en se voyant toujours.

Scolarité écourtée

Il est scolarisé à Saint-Erembert à Saint-Germain-en-Laye. Il en est viré pour mauvais résultats (« je ne foutais rien ») et atterrit à Marcel Roby. Ayant échoué au baccalauréat, il est envoyé en guise de punition dans un lycée climatique à Arcachon, qu’il quitte au bout de quelques mois. Son père décide de le prendre sous son aile et l’introduit dans le métier.

Gérard assiste son père alors directeur musical du label Bel Air dont « Nicole avait hérité après son divorce avec Eddie Barclay ». Il fait ses armes dans les grands cabarets parisiens des années 1980 : le Bilboquet, le Fürstenberg, le Chat qui pêche… avec des musiciens de la génération de son père.

Gérard aura une petite carrière, vite lassé des voyages incessants en France et à l’étranger. Il avait accompagné dans des tournées intenses John William un chanteur de negro spirituals très en vogue. Il en retient quand même le souvenir ému de la belle voix grave de John William, de l’acoustique des églises et de leur présence dans le moindre village.

De Marie Laforêt, il se souvient « qu’elle ne parlait pas aux musiciens » (évidemment, ça limite), et de Tino Rossi, une tournée en Afrique et de son amitié avec son fils Laurent.

Est-ce un hasard, Gérard abandonne la musique après la disparition de son père. Il rejoint les éditions musicales Leduc, rue Saint-Honoré. Et c’est lors d’un salon à la gare de la Bastille, aujourd’hui Opéra Bastille, qu’il rencontre celle qu’il épousera, Isabelle, qui travaille alors pour les éditions musicales Auguste Zurfluh.

Une autre vie

De 1982 à 2016, il reprend la fonction qu’exerçait son père : expert en propriété musicale auprès de la Cour d’appel de Paris. Pendant plus de trente ans, il intervient dans les litiges entre artistes et maisons de disques, dans des affaires de plagiat, perpétuant à sa manière, loin de la virtuosité instrumentale, l’héritage paternel.

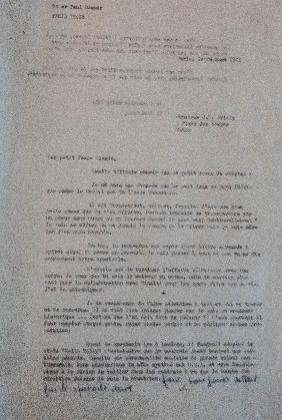

Et c’est dans ce contexte que la publication de quelques lettres de Joséphine Baker espère trouver sa légitimité. Tapées à la machine sur des duplicatas en papier si fin qu’on voit à travers, on les a transcrites, non sans mal parfois.

Leur intérêt est mince ou fort selon le regard qu’on veut y porter. Pour ce qui nous concerne, elles disent un beau fouillis d’intimité avec Jean-Claude Brialy, d’angoisse d’assurer l’argent de ses vieux jours et son projet en tête dans les instants qui précédèrent l’attaque cérébrale qui l’emporta.

Lien vers les lettres

Lettres de Joséphine Baker à Jean-Claude Brialy

En savoir plus

Archive sonore

Jean-Claude Brialy raconte Joséphine Baker, archive Europe 1.

Articles Wikipedia

Joséphine Baker

Jean-Claude Brialy

Pierre Spiers

Bibliographie

Joséphine, avec Joséphine Baker (et la collaboration de Jacqueline Cartier), Robert Laffont, 1976

La Véritable Joséphine Baker, par Emmanuel Bonini, éditions Pygmalion, 2000

Voyages et aventures de Joséphine Baker, de Marcel Sauvage ,1931.

A la médiathèque de Bourg-la-Reine

Joséphine Baker de Catel (Illustrateur) et Bocquet (Scénariste), BD, Casterman

Joséphine Baker : du music-hall au Panthéon, de Gérard Bonal

Joséphine Baker, écrit et raconté par Jacques Pessis, DVD

Joséphine Baker : des trottoirs de Saint-Louis aux marches du Panthéon, de Marie-Florence Ehret, éditions de la Différence.

Joséphine Baker, première icône noire, de Navaro Ilana. Documentaire.