Le 15 décembre 1948, la première réaction en chaîne contrôlée avait lieu au CEA à Fontenay-aux-Roses. Moins de 10 ans après la mise en évidence du phénomène par Frédéric Joliot Curie et son équipe. C’était la première étape de ce qui allait devenir le programme électronucléaire français.

Le siège de l’agence nationale des déchets radioactifs (ANDRA) se trouve à Châtenay-Malabry, à la limite de Sceaux. L’Autorité de Sûreté Nucléaire et de radioprotection (ASNR, ex IRSN) et le premier centre de recherches du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) se trouvent à Fontenay-aux-Roses. Tout près de l’endroit où vivaient Irène et Frédéric Joliot Curie, qui ont joué un rôle essentiel dans la création d’une filière de production d’énergie d’origine nucléaire en France.

Des sites essentiels de la filière nucléaire française

Le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) est créé le 18 octobre 1945 par Charles de Gaulle avec à sa tête Frédéric Joliot-Curie (haut-commissaire à l’Énergie atomique) et Raoul Dautry (administrateur général). Son but : poursuivre des recherches scientifiques et techniques en vue de l’utilisation de l’énergie nucléaire dans les domaines de la science (notamment les applications médicales), de l’industrie (électricité) et de la défense nationale.

Dès juillet 1946, le CEA s’installe au fort de Châtillon, à Fontenay-aux-Roses. Parmi ses premiers membres : Irène Joliot-Curie et Lew Kowarski, un des plus proches collaborateurs de Frédéric Joliot avant la guerre.

Le site de l’ASNR (ex IRSN) se trouve juste à côté du CEA. Ce qui n’est pas étonnant quand on sait que les équipes en charge de la sécurité atomique du CEA sont une des origines lointaines de l’IRSN. Ce site est le plus important de l’ASNR, une entité essentielle dans le fonctionnement de la filière nucléaire.

L’ANDRA est créée en novembre 1979 au sein du CEA et devient un établissement public en 1991. C’est l’ANDRA qui est en charge du projet CIGEO de stockage souterrain dans la commune de Bure. L’ANDRA compte 9 sites, celui de Châtenay-Malabry abrite le siège social.

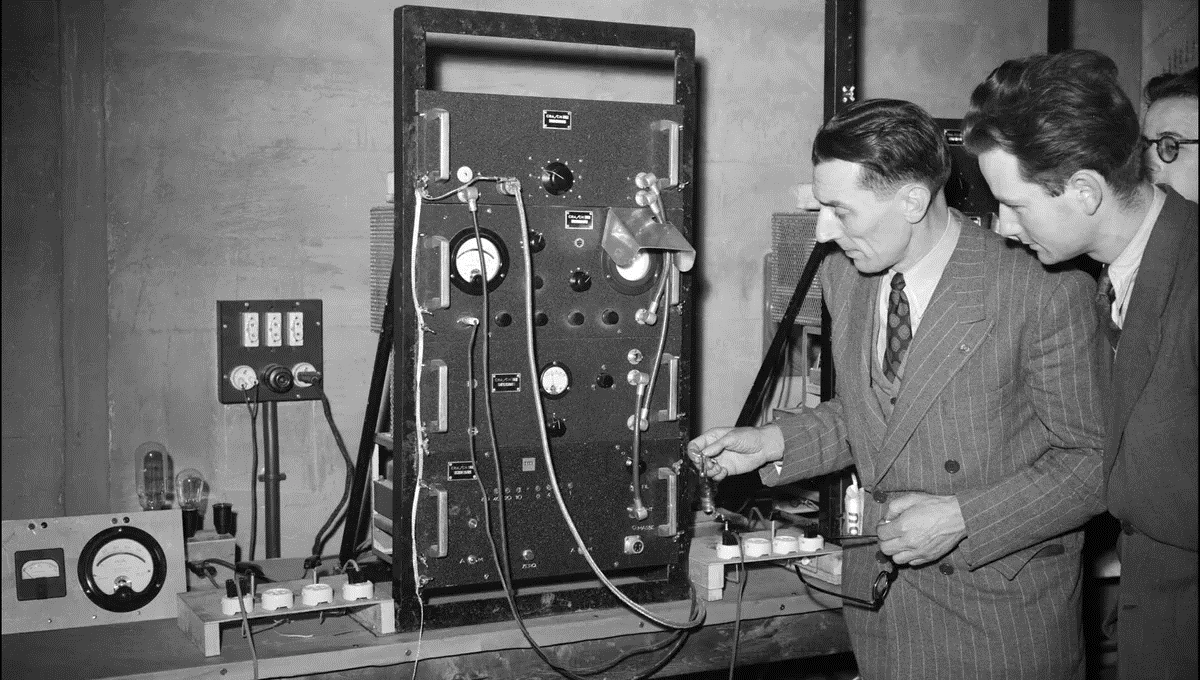

La pile Zoé

Zoé, c’est tout simplement la première pile atomique française : un réacteur qui produit de l’électricité à partir de la fission d’un combustible fait d’oxyde d’uranium. Elle est construite dans le fort de Châtillon par les équipes du CEA sous la direction de Frédéric-Joliot-Curie. Sa mise au point est dirigée par Lew Kowarski, collaborateur de Joliot-Curie au collège de France avant la guerre et membre de l’équipe qui a construit au Canada la pile ZEEP (Zero Energy Experimental Pile), la première pile non américaine à avoir divergé (en 1945).

La pile Zoé diverge le 15 décembre 1948. C’est un réacteur de recherche, qui sera suivi de plusieurs autres, sur place, à Saclay et à Cadarache. Il produit des radioéléments qui vont notamment servir en médecine. Zoé sera arrêtée en 1976. Derrière Zoé, on trouvera toute la filière de production d’électricité à partir du nucléaire.

Les travaux des Joliot-Curie à l’origine de la filière

Sur le site du CEA, on trouve une vidéo de 15 minutes qui retrace toute l’histoire de la création de Zoé. Le nom de Curie apparaît de nombreuses fois dans la vidéo. D’abord, pour évoquer le rôle de Pierre et Marie Curie dans la découverte de la radioactivité (qui leur valut le prix Nobel en 1903).

Ce sont ensuite les noms d’Irène et Frédéric Joliot-Curie qui vont revenir fréquemment. Le film évoque l’Institut du Radium (créé en 1909 et dont la partie physico-chimique est dirigée par Marie Curie) et l’entrée d’Irène Curie en 1918 comme préparatrice de sa mère, puis celle de Frédéric Joliot. Ils se marient en 1926. En 1934, ils découvrent la radioactivité artificielle (création en laboratoire d’éléments artificiels) : en bombardant une feuille d’aluminium avec des rayons alpha, ils ont créé du phosphore 30.

Ils obtiennent pour cela le prix Nobel. Un prix qu’ils utiliseront pour s’installer dans le lotissement du parc de Sceaux (dans la maison où vit aujourd’hui Hélène Langevin leur fille). Ils connaissent bien la ville : Frédéric a fréquenté le lycée Lakanal pendant 9 ans, c’est la ville des parents de Pierre Curie et Irène y a vécu avec sa mère et sa sœur de 1907 à 1912.

Frédéric Joliot continue la recherche au collège de France. Il y a aura notamment comme collaborateurs Hans Halban et Lew Kowarski. En avril 1939, son équipe montre que la fission du noyau de l’uranium s’accompagne de la production de neutrons qui à leur tour vont provoquer la fission d’autres noyaux d’uranium. C’est la réaction en chaîne. En mai 1939 (un mois après !) l’équipe de Joliot-Curie dépose trois brevets sur l’utilisation de la fission de l’uranium, pour produire de l’énergie d’une part, des charges explosives d’autre part.

La compréhension de cette découverte par les Américains débouche sur le projet Manhattan. Frédéric Joliot s’est assuré que la France dispose de l’eau lourde (qui servira de ralentisseur des neutrons) et de l’uranium nécessaire pour les futurs réacteurs. Quand les Allemands envahissent la France, il fait évacuer la première par Halban et Kowarski à Londres et la seconde au Maroc.

Le 2 décembre 1942, une équipe dirigée par Enrico Fermi réussit la première réaction en chaîne contrôlée de l’histoire à Chicago. Les travaux du projet Manhattan déboucheront sur les explosions atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki.

Lors de la Libération de Paris en août 1944, les insurgés utilisent contre les tanks allemands les cocktails dits Joliot-Curie, fabriqués au Collège de France.

La création du CEA se traduit dans le fort de Châtillon par la création de la pile ZOE en 15,5 mois, par 400 ingénieurs et techniciens.

On connaît la suite : depuis 40 ans, le nucléaire est la source des 2/3 de la production électrique en France.

Sur l’histoire de la pile Zoé, un documentaire de France Culture en 1998