Santé Publique France (SPF) est une agence nationale créée en mai 2016. Sous tutelle du ministère de la Santé, elle vise à développer des moyens pour améliorer et protéger la santé des populations. Elle a publié le 9 avril une étude sur la santé mentale des jeunes collégiens et lycéens. Divers problèmes de santé mentale touchent une minorité des élèves, en particulier les filles. L’étude réalisée en 2022 montre une dégradation par rapport à la même étude en 2018. Une autre étude montre une forte hausse des hospitalisations pour geste auto-infligé chez les adolescentes et jeunes femmes.

Pourquoi l’intérêt de la Gazette ?

La question de la santé mentale des jeunes est apparue plusieurs fois dans les entretiens que nous avons eus avec divers responsables : les proviseurs de Marie-Curie et Lakanal, une représentante d’association de parents d’élèves, la directrice d’un club de prévention. Preuve à la fois que la question touche certains élèves et que ces responsables essaient d’y apporter des réponses.

La première raison de ces préoccupations est le décrochage scolaire touchant de bons élèves. La deuxième vient des conséquences extrêmes que peut entrainer pour quelques -uns ce qui peut sembler un simple mal-être : dépressions, anorexies, tentatives de suicides…

La presse dans son ensemble évoque régulièrement le phénomène. Par exemple, la revue de vulgarisation scientifique Epsilon en a fait le dossier principal de son numéro de janvier. Cette situation a conduit la Gazette à s’intéresser à l’action de la clinique FSEF (ou clinique Dupré) à Sceaux. L’enquête publiée par SPF nous avait été signalée par le médecin coordinateur de cette clinique.

L’étude EnCLASS 2022

EnCLASS est le nom de L’Enquête nationale en collèges et en lycées chez les adolescents sur la santé et les substances. Elle est anonyme et repose sur un questionnaire auto-administré en ligne. La passation du questionnaire a lieu durant une heure de cours. Les élèves peuvent refuser de répondre mais peu le font.

L’enquête la plus récente est celle de 2022. Elle a été menée dans 237 établissements à raison de deux classes par établissement. L’échantillon analysé compte 9 337 élèves, dont 5 919 collégiens et 3 418 lycéens. Trois versions du questionnaire ont été utilisées, respectivement pour les 6e/5e, les 4e/ 3e et les lycéens.

A noter qu’il s’agit d’une étude internationale, conçue scientifiquement, et que les résultats en France ne sont guère différents de ceux de la majorité des autres pays. Deux pages de la publication sont consacrées à présenter la méthodologie utilisée.

Les principaux résultats

La publication de SPF met en avant les points clé suivants :

- La majorité des élèves de collège et de lycée se perçoivent en bonne santé et sont satisfaits de leur vie actuelle.

- 59% des collégiens et 51% des lycéens présentent un bon niveau de bien-être mental.

- 21% des collégiens et 27% des lycéens déclarent un sentiment de solitude.

- La présence de plaintes somatiques et/ou psychologiques récurrentes concerne 51% des collégiens et 58% des lycéens.

- 14% des collégiens et 15% des lycéens présentent un risque important de dépression.

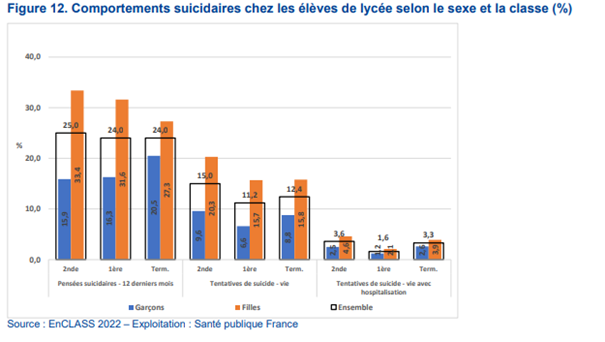

- 24% des lycéens déclarent des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, 13% avoir déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie et environ 3% une tentative avec hospitalisation.

- La santé mentale et le bien-être des élèves se dégradent durant le collège et ne s’améliorent pas au lycée.

- Globalement, les filles présentent une santé mentale moins bonne et un niveau de bien-être moins élevé que les garçons.

- Sur la période 2018-2022, les collégiens et les lycéens ont connu une dégradation de leur santé mentale et de leur bien-être, plus marquée chez les filles.

Les thèmes abordés

L’étude aborde au total 8 thèmes, le dernier (à propos du suicide) n’étant abordé que pour les lycéens. La liste montre une progression dans la gravité : l’idée est bien de pouvoir développer des actions de prévention, en identifiant les signes avant-coureurs de problèmes graves.

Premier thème : santé perçue. La plupart des jeunes se considèrent comme en bonne (environ la moitié) voire en excellente santé (environ un jeune sur trois). Les filles se voient plus défavorablement. En 6e, 35% des garçons et 27% des filles jugent leur santé excellente. Le pourcentage augmente avec l’âge pour les garçons, pour atteindre plus de 42% en terminale. Il diminue au contraire pour les filles et n’est plus que de 21% au lycée.

Deuxième thème : perception de sa vie actuelle. L’étude a mesuré le score de Cantrill (voir ici). La perception est positive (score supérieur à 5) pour une large majorité des élèves. Elle est plus élevée et stable le long de la scolarité pour les garçons. Elle baisse chez les filles entre la 6e et la 3e.

Troisième thème : le bien-être. Mesuré selon l’indice de bien-être mental de l’OMS, il est meilleur à tous âges pour les garçons. Il se dégrade pour tous au collège, mais beaucoup plus pour les filles. Il est stable au lycée.

Quatrième thème : le sentiment de solitude. Environ un quart des élèves interrogés ont éprouvé un sentiment de solitude (la plupart du temps ou toujours) au cours des 12 derniers mois, une progression qui augmente entre le collège et le lycée. Les garçons sont moins nombreux à être concernés par ce sentiment de solitude. L’amplification est particulièrement nette pour les filles entre la 6e et la 3e : elle passe de 22% à 36%.

Cinquième thème : plaintes psychologiques et somatiques. L’étude aborde la difficulté à s’endormir, la nervosité, l’irritabilité, le mal de dos et la déprime. Autres sujets : les maux de tête de ventre et les difficultés d’endormissement. Toutes les plaintes sont rapportées plus fréquemment par les filles que par les garçons. La majorité d’entre elles augmentent entre le collège et le lycée.

Sixième thème : plaintes récurrentes. La notion de plainte récurrente correspond à au moins deux plaintes somatiques ou psychologiques déclarées plus d’une fois par semaine durant les six derniers mois. On les observe sur plus de la moitié des élèves, nettement plus chez les filles que chez les garçons. Stables le long de la scolarité pour les garçons, elles augmentent pour les filles, mais baissent entre la première et la terminale.

Septième thème : symptômes dépressifs et risque de dépression. Ce thème n’est pas abordé pour les 6e et 5e. Les trois principaux symptômes déclarés sont le fait de manquer d’énergie, de se sentir découragé et d’avoir du mal à réfléchir. Autres symptômes mis en lumière : la tristesse, le manque d’intérêt, le sentiment d’inutilité, le fait de ne pas supporter grand-chose, de se sentir découragé, de dormir très mal et avoir déjà eu envie de mourir. Tous ces symptômes sont plus importants chez les filles.

Selon l’échelle ADRS (voir ici), 14,0% des collégiens (de 4e et 3e) et 15,4% des lycéens présentent un risque important de dépression (nombre de symptômes supérieur à 7). La prévalence est plus élevée en 1re (17,1%) et moins élevée en 4e (12,0%).

Au lycée et au collège, les filles ont un niveau de risque important de dépression nettement plus élevé que les garçons (21,4% vs 6,9% au collège et 22,7% vs 8,0% au lycée). Chez les filles, le risque augmente entre la 4e et la 3e (passant de 18,0% à 24,7%) puis se stabilise à un niveau élevé au lycée. Chez les garçons, si le risque baisse lors du passage au lycée (7,7% en 3e vs 4,7% en 2de), il augmente nettement en 1re (9,6%) et terminale (10,3%).

Dernier thème : les comportements suicidaires. L’étude ne porte ici que sur les lycéens. Ces comportements concernent près d’un quart des jeunes, mais près de deux fois plus pour les filles que pour les garçons. Ils augmentent pendant le lycée pour les garçons et baissent pour les filles. 13% des sondés déclarent avoir fait une tentative de suicide durant leur vie, deux fois plus chez les filles que chez les garçons. Les tentatives de suicide ayant donné lieu à une hospitalisation sur la vie entière concernent 2,8% des lycéens (2,1% des garçons vs 3,6% des filles).

Évolutions 2010-2014-2018-2022

L’enquête est menée tous les 4 ans depuis 2010, mais des thèmes ont été ajoutés au fil du temps : la santé perçue en 2014, la perception de la vie actuelle en 2018 pour les lycéens, le risque de dépression en 4e/ 3e en 2014 et au lycée en 2018, les comportements suicidaires en 2018.

Sur la plupart des thèmes mesurés, les indicateurs sont assez stables entre les enquêtes 2010, 2014 et 2018. Beaucoup de dégradent entre 2018 et 2022, en particulier pour les filles.

Chez les garçons, la perception de la santé s’est dégradée au collège mais s’est améliorée au lycée. Les autres items sont assez stables, sauf les pensées suicidaires sur les 12 derniers mois, qui passent de 13,3% à 17,4% de jeunes concernés (au lycée).

Chez les filles, de 2018 à 2022, les indicateurs se dégradent nettement pour la perception de la santé et surtout de la vie actuelle. Le nombre de lycéennes concernées par des plaintes récurrentes passe de 49% à 63%. Le risque de dépression augmente aussi, au collège comme au lycée. Il en est de même pour les pensées suicidaires. En revanche, les tentatives de suicide avec ou sans hospitalisation sont en légère baisse.

Étude de la DREES

Une étude sur les « hospitalisations pour geste auto-infligé » a été publiée le 16 mai par la DREES. Elle montre que les gestes auto-infligés touchent majoritairement les femmes et les milieux défavorisés. Mais alors que ces hospitalisations sont à peu près stables dans leur ensemble, on note une très forte augmentation en 2021 et 2022 pour les 1024 ans de sexe féminin.

Bien qu’il soit reconnu que les adolescentes et les jeunes femmes sont une des populations les plus à risque concernant les gestes auto-infligés, les récentes hausses d’effectifs et de taux de patientes âgées de 10 à 19 ans et, dans une moindre mesure, âgées de 20 à 24 ans, en psychiatrie comme en MCO, inquiètent. En effet, leurs taux moyens en 2021 et 2022 atteignent des niveaux très élevés par rapport à

la moyenne de 2010 à 2019 : +71 % chez les filles de 10 à 14 ans en MCO (+246 % en psychiatrie), +44 % pour les adolescentes de 15 à 19 ans (+163 % en psychiatrie) et +21 % chez les femmes de 20 à 24 ans

(+106 % en psychiatrie). La crise sanitaire pourrait avoir accéléré des tendances préexistantes, particulièrement en psychiatrie. Dans ce secteur de soins, le taux d’hospitalisations pour geste auto-infligé de la patientèle féminine âgée de 10 à 19 ans double entre 2012 et 2020 puis double de nouveau entre 2020 et 2022

MCO = établissements de soins somatiques (littéralement services de médecine, chirurgie et obstétrique)

Discussion

Les résultats de l’étude SPF sont le résultat d’un sondage. Les sondés ont exprimé leur ressenti. Certes, la méthodologie, rigoureuse, s’appuie sur les connaissances scientifiques les plus récentes. Certes, le nombre de réponses (dix fois plus que dans les sondages pour les élections) donne de la solidité aux résultats. Certes, en matière de santé mentale, le ressenti est majeur. Après tout le sentiment de solitude dépend à la fois d’une réalité (avoir des amis ou pas) et de la manière dont on la perçoit. Tout cela n’empêche pas les auteurs de l’étude d’être prudents, comme le prouvent les phrases suivantes :

La persistance de la dégradation de la santé mentale des adolescents peut s’expliquer par une augmentation de la fréquence des facteurs de risques cités précédemment. Cependant, il n’est pas exclu que ces résultats indiquent aussi que les nouvelles générations expriment plus facilement leur souffrance et sont plus ouvertes au dialogue que les générations passées et que la médiatisation du sujet de la santé mentale ait facilité l’expression de symptômes dans les enquêtes.

Cette prudence est plutôt à mettre à l’actif des auteurs. On n’est pas ici en face d’auteurs qui cherchent à attirer le public par des déclarations fracassantes, mais face à des chercheurs qui visent la meilleure connaissance possible de la situation.

Un exemple montre toute la difficulté de l’exercice. La publication donne le détail par niveau des questions concernant le suicide, avec le tableau ci-dessous. On voit que le pourcentage de jeunes ayant fait une tentative de suicide durant leur vie baisse assez nettement entre la seconde et la première, pour les filles comme pour les garçons. Certes, il ne s’agit pas d’une étude longitudinale (ce ne sont pas les mêmes jeunes qui ont répondu). Cela peut s’expliquer par le hasard du choix aléatoire des classes questionnées, ce que semble confirmer le même écart sur les tentatives avec hospitalisations, moins sujettes a priori à un changement d’évaluation. Reste qu’on peut aussi imaginer que le regard sur la vie passée a tout simplement changé…

Les auteurs signalent cependant que les résultats de leur étude sont cohérents avec d’autres observations : données hospitalières sur le recours aux urgences chez les 11/24 ans (voir étude DREES), résultats de l’enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d’appel (ensemble des jeunes de 17 ans), baromètre de SPF sur la prévalence de la dépression chez les 18/24 ans.

Pourquoi ces difficultés de santé mentale, et pourquoi une augmentation du nombre de jeunes concernés ? Pandémie de Covid-19, conflits armés, attentats, crise climatique, pression scolaire, risques liés à internet et à l’utilisation des médias sociaux sont autant de facteurs de risque qui pourraient contribuer à expliquer que la santé mentale des jeunes s’est nettement dégradée : les auteurs se gardent de choisir parmi ces causes possibles des résultats observés. On pense évidemment aux effets du COVID et des confinements qui ont eu lieu en 2020 et 2021. Selon le proviseur de Marie-Curie, un reflux des problèmes de décrochage, qui avaient nettement augmenté avec le Covid, est observable depuis la rentrée de septembre. Cette unique observation locale demande évidemment à être confirmée par d’autres enquêtes.

Filles et garçons

La différence de résultats selon le genre est particulièrement frappante. Si des jeunes ont des problèmes de santé mentale, ce n’est pas seulement parce qu’ils sont le reflet des difficultés de la société dans son ensemble. C’est aussi parce que la puberté entraine dans la période de l’adolescence une période de changements importants qu’ils ont à gérer. Des changements qui les rendent probablement plus sensibles aux difficultés de la société.

Or, la puberté survient plus tôt chez les filles que chez les garçons. Le raisonnement par niveau scolaire ne rend pas bien compte de cette différence. On observera cependant, dans les données mises en avant par la publication, ce qui se passe entre la 1re et la Terminale pour les filles. Les résultats par classe ne sont pas publiés pour tous les thèmes. Pour les deux premiers (santé et vie actuelle perçues), pas de différence significative entre 2de, 1re et Terminale, pour les filles comme pour les garçons. Le score de bien-être mental baisse pour les garçons après la seconde et pour les filles après la première.

Chez les filles, entre la 1re et la terminale, plusieurs scores négatifs vont baisser : le sentiment de solitude passe de 41,8% à 31,6% (moins 10 points !). La proportion de plaintes récurrentes baisse aussi (de 77,6% à 71,9%). Enfin, le risque important de dépression diminue de 24,7% à 20,3% et les pensées suicidaires de 31,6% à 27,3%. Des baisses qu’on ne constate pas chez les garçons. Une explication possible est que les filles commencent à ce moment-là à sortir de l’adolescence. Tous ceux qui ont eu à travailler avec des jeunes entre 18 et 23 ans ont pu constater la grande différence de maturité (en moyenne) entre filles et garçons. Une différence qui disparait généralement après 25/27 ans.

A propos du suicide

Le suicide est connu comme une importante cause de mortalité chez les jeunes. En 2017, c’était en effet la cause de 13,5% des décès chez les 15/24 ans. Mais leur nombre était faible en valeur absolue : 326 cette année-là, soit 4% des décès pour suicide tous âges confondus.

Si l’on raisonne en nombre de décès pour 100.000 personnes d’une classe d’âge donné, la mortalité par suicide augmente avec l’âge. Ce taux est ainsi 10 fois plus élevé pour les 85/94 ans que pour les 15/24 ans. Il ne représente pourtant que 0,3% des décès chez les 85/94 ans.

On l’a compris, le nombre de suicides n’apparait élevé chez les jeunes que parce que le nombre de décès pour les autres causes est très faible pour cette classe d’âge.

Autre point important, qui pourra paraitre surprenant au regard du résultat de l’étude EnCLASS, les garçons se suicident nettement plus que les filles, à tous les âges. En 2017, il y a eu 3 fois plus de décès par suicide chez les hommes que chez les femmes. Chez les 15/24 ans, ils ont concerné 229 hommes pour 97 femmes.

Et pourtant, il y a un peu plus d’hospitalisations pour tentative de suicide pour les femmes que pour les hommes. On peut résumer en disant que les hommes tentent moins souvent que les femmes de se suicider mais que leurs tentatives aboutissent plus souvent…

On notera que le nombre de décès pour suicide est en baisse depuis quarante ans et particulièrement depuis 2000, malgré l’augmentation et le vieillissement de la population. Si le suicide est un indice de la situation générale de la société, faut-il en déduire que celle-ci ne va pas si mal ? Problème : on ne connait pas vraiment les raisons de cette baisse…

SPF a publié début février les résultats de son baromètre santé 2021 concernant les suicides. On y apprend que pendant les deux premières années de la pandémie Covid (2020 et 2021), le taux d’hospitalisation pour tentative de suicide était en baisse par rapport aux taux observés entre 2017 et 2019, mais en augmentation chez les femmes de moins de 25 ans. Le nombre de passage aux urgences pour gestes suicidaires donne les mêmes indications.

En conclusion, il y a présomption d’une augmentation des risques de suicide liée au Covid chez les jeunes. Mais on manque de chiffres définitifs et les écarts observés ne sont pas suffisants pour montrer un changement important.

C’est le fait que plusieurs responsables éducatifs en parlent qui a provoqué l’intérêt de la Gazette pour ce sujet. A la lecture de l’étude de SPF, on peut dire qu’il y a un problème réel, engendrant au moins, chez une minorité de jeunes, des décrochages scolaires et parfois pire. Un problème qui est mieux pris en compte qu’avant, ce qui est une bonne chose. Il a manifestement empiré en 2021 et 2022. Va t’il refluer avec la fin des confinements? On se gardera de conclure sur ce point !

[…] aussi cet article de la Gazette sur l’augmentation des problèmes de santé mentale chez les […]

Je fais le même constat autour de moi. La période COVID a été accompagnée d’un profond bouleversement psychologique chez nos adolescents.

Il faudrait maintenant qu’un travail transdisciplinaire (sociologues, psychologues, médecins, enseignants, etc.) soit conduit de manière sérieuse et organisée pour en rechercher les causes profondes.

Quels discours, nous adultes responsables, leur avons tenu durant cette période ?

Oui, il faut un travail interdisciplinaire. J’imagine que cela existe, mais qu’il faut du temps pour que les résultats soient publiés.

Dans un article à paraître, la Gazette évoquera ce que fait la clinique Dupré à Sceaux pour ces jeunes