C’est une aventure conduite par une équipe de mordus prêts à tout pour connaître et entretenir le patrimoine souterrain de Fontenay. Entre autres empreintes du passé, un aqueduc du XVIIIe siècle passe sous la résidence universitaire, autrefois Ecole normale supérieure (ENS) juste à côté du RER Fontenay.

Que les enthousiastes en spéléo, histoire, gymnastique, maçonnerie n’hésitent pas. Quelques heures par-ci par-là feront avancer le chantier. Point de contact, le mail de Colette Junier, la présidente et fondatrice en 2014 de l’association Les Sources de Fontenay. La ville (en grande partie du moins) est construite sur une butte de sable que l’eau traverse. Si l’eau fait toujours les fontaines, le sable faisait hier la richesse de la ville. Elle en vendait « jusqu’aux États-Unis ou en Russie. »[1]

Creuser, cartographier

La présidente des Sources de Fontenay s’occupe de la communication. Elle entretient des relations avec les lieux sous lesquels git le patrimoine, le CEA, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), la résidence universitaire, l’université Paris-Sud. S’ajoutent son interlocutrice dans l’équipe municipale, aujourd’hui Muriel Galante-Guilleminot, l’archiviste de Fontenay, David Descatoire qui suit leurs travaux.

Robert Bayle et Guy Chevalier sont deux ingénieurs reconvertis avec le temps libre dans la recherche des vestiges, des indices, et des mesures topographiques avec des appareillages spécifiques qu’ils ont développés. Ils ont rejoint l’association en 2014.

Robert Bayle et Guy Chevalier mettent la main à la pâte, en l’occurrence au marteau, au burin et à la truelle pour creuser et consolider (lentement et sûrement) un cheminement jusqu’aux vestiges. Mais pas que. Robert Bayle est trésorier. Il gère les données collectées, les structure de façon à anticiper la présence d’un lieu souterrain intéressant. Ce sont des données photos, vidéos, comptes-rendus d’actions terrain, mesures de radar sol, de scanner ; des archives municipales, départementales, nationales. Tout passe entre ses mains.

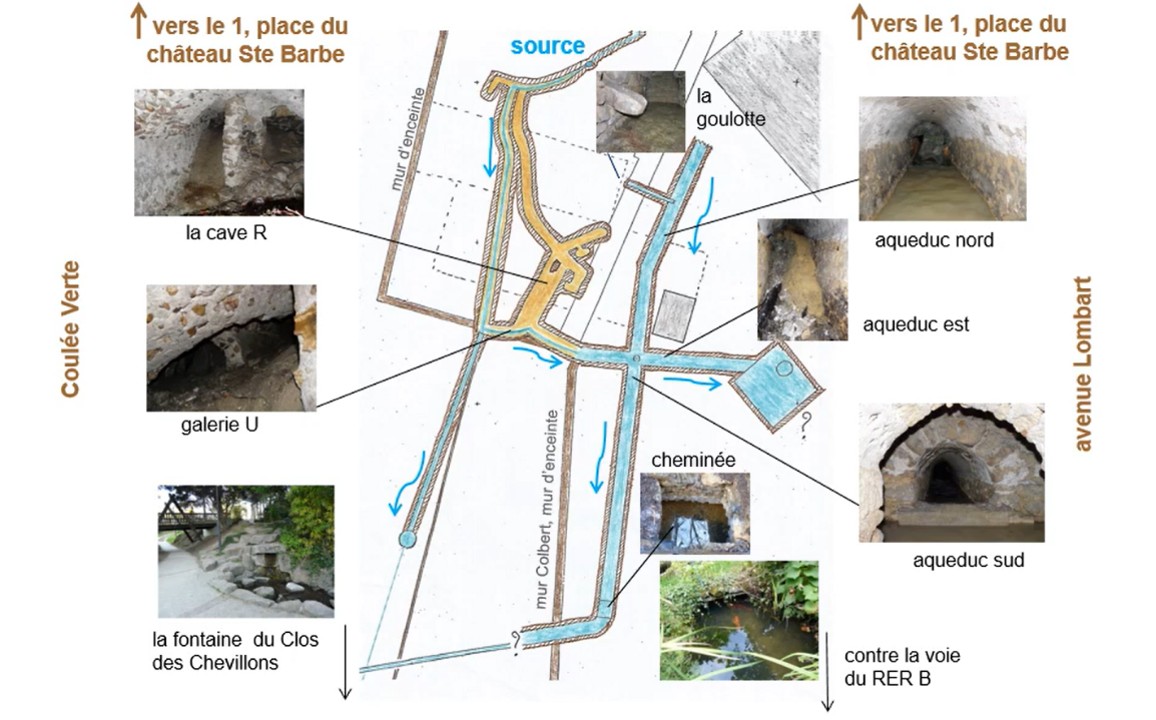

Entre les mains aussi de Guy Chevalier, secrétaire de l’association et cartographe. Très à l’aise avec la 2D et la manipulation des calques, il reporte les données collectées (ou calculées) sur le cadastre numérique.

Sous les pieds des normaliens

Nous sommes en 1991. Au 31 avenue Lombart, ce qui est alors l’ENS possède un parc avec des serres. Michel Salmeron est jardinier, archéologue amateur, érudit sans doute et coauteur d’un livre sur les jardins. Un jour, le sol se dérobe sous ses pieds. Ciel ! Comment ça ? Les pages internet des Sources de Fontenay (fort riches en informations) en donnent les circonstances : « le jardinier avait tenté de planter un tuteur pour un pied de tomate près du mur d’enceinte et vit le sol s’effondrer. »

Ne voilà-t-il pas qu’une cavité apparaît ! Il comprend qu’il s’y cachait un site ancien. Il connaît Gaston Cœuret,un historien de la ville de Fontenay, lequel « alerta le directeur, qui alerta le professeur, qui recruta des élèves… » raconte Colette Junier. Le professeur, c’est André Poly. Tout ce petit monde, professeur, étudiants, jardinier,historien se lancent dans l’investigation.

Colette Junier est alors professeur d’EPS à l’ENS. Sportive (il faut l’être), elle visite avec André Poly les goulottes qui mènent à l’aqueduc nord. Elle est fascinée par l’atmosphère caverneuse, qui sent bon le secret, l’énigme.

On descend dans la fosse, non pas aux lions, mais de terre. « On visitait, dit-elle, les galeries en étoile. Pour découvrir qu’elles étaient rapidement bouchées. » André Poly, en plus d’enseigner les mathématiques est guide d’escalade. Aide précieuse. Il faut savoir descendre sans risque, surtout avec les étudiants. Cordes, lampes torches, outils… Il ne manquait plus que Sidney Fox.

C’est ainsi que sont découverts (retrouvés) des aqueducs souterrains du XVIIIe siècle et des ruelles voûtées du Moyen-âge. Un réseau souterrain s’étend sous les pieds comme un labyrinthe ancestral. L’équipe n’est pas faite d’explorateurs patentés, mais de passionnés en archéologie. Et cette passion les mène jusqu’à un carrefour mystérieux qui les fascine. Au croisement d’aqueducs chargés des traces de plusieurs siècles et de galeries en étoile probablement antérieures. Car ils découvrent une inscription presque effacée datant de 1759 ; elle mentionne déjà des réparations.

Mais cela, pour le moment, ne va guère plus loin. Le métier, les enfants, la famille, elle n’est pas dans un âge où on dispose aisément de son temps. D’autant que le directeur de l’ENS, Michel Coquery, refrène les ardeurs. Il est géographe et rien de ce qui passe sur et sous terre ne saurait lui être indifférent. Mais les risques d’accident existent.

La résidence

En 2000, l’ENS déménage à Lyon. L’établissement reste inoccupé jusqu’à ce que la décision d’en faire une résidence universitaire soit prise. Elle sera nommée Olympe de Gouges, en hommage à celle qui écrivit (entre autres) une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en écho à celle de l’Homme et du citoyen et qui fut guillotinée sous la Terreur.

Colette Junier est mutée à l’ENS de Cachan (aujourd’hui à Saclay). Rien ne se passe jusqu’au jour où « je me réveille un matin en 2011en apprenant qu’une « rénovation lourde » est projetée. » Avec la résidence, un parking est prévu qui menace les sous-sols. Cela suscite une émotion. On fait pétition. Une réunion publique se tient en automne. On alerte sur le destin menacé de l’aqueduc. Colette Junier se souvient que Robert Bayle en était. Elle contacte la DRAC, les architectes des bâtiments de France. Elle se souvient du 11 décembre 2011. Un accord fut trouvé avec les élus d’alors, le maire Pascal Buchet et Hauts-de-Seine Habitat. Au contraire des galeries qui ont été écroulées, les 4 aqueducs seront protégés, et deux places de parking sont déplacées.

Changement de direction

Mais les travaux commencent au printemps 2012 et, dit Colette Junier, « il est rapidement convenu, avec Hauts-de-Seine Habitat de conserver la fosse pour un futur accès aux aqueducs. » Elle ajoute que fin 2014, « la fosse est aménagée afin d’assurer la sécurisation des lieux, la résidence Olympe de Gouges accueillant ses premiers résidents. »

Pendant ce temps, l’activité de nos archéologues fontenaisiens se déplace. Des recherches sont menées sur les abris antiaériens sous le gymnase du Parc.

Les études, précise Robert Bayle, sont élargies « à la zone incluse entre l’avenue Lombart et les rues Boucicaut, Antoine Petit, Robert Marchand, Gentil Bernard. Cette zone correspond à la partie nord de la seigneurie Devin, à l’aqueduc de la Grande Rue (rue Boucicaut) et à la propriété du Château Boucicaut aujourd’hui disparue. […] C’est sur ce coteau que notre sourcier Michel Rouillard a mis en évidence 3 aqueducs de dimensions semblables à ceux de l’ex-ENS, certains conduisant encore de l’eau. »

On trouve sur le site internet de nombreux détails sur les lieux et les actions menées jusqu’en 2019. Année charnière, car alors Hauts-de-Seine Habitat accepte d’implanter une trappe permettant un accès sécurisé à la fosse. La mairie appuie la démarche et les investigations reprennent. Les travaux cartographiques sont affinés.

Las, le come-back ne dure pas longtemps. Le covid arrive et c’est l’arrêt complet. La pandémie congèle le projet. Le redémarrage sera difficile, mais il sera.

La reprise

En 2024, le travail reprend et entre dans la phase finesse. Car la fosse n’a pas de raison de mener facilement à l’aqueduc. De tomber pile-poil où il faut. D’ailleurs, ce n’est pas le cas. Robert Bayle sonde les murs, effectue des mesures ; Guy Chevalier recalcule et met à jour les plans.

Nos deux ingénieurs prennent des précautions d’enfer. Ils sondent. Plans, mesures, vérifications, caméra mobile, où allait-on déboucher ? Ils sont trop hauts. Il faut creuser. Ils entament des travaux de décaissage du fond de la fosse pour être à la bonne hauteur. Casser (« démonter », dit Robert Bayle) le mur de la fosse en avançant très prudemment pour ne pas menacer la paroi de l’aqueduc. De petits trous puis le burin.

Les perceuses électriques perforent le béton par petits trous précis, créant un quadrillage méthodique. Ils savent que l’aqueduc est juste derrière, mais où exactement ? La petite caméra révèle les distances, la texture de la pierre. Un fragment de voûte ancienne. Ils superposent différents plans, calculent des angles, anticipent les distances.

Ils y sont presque. Le béton craquèle sous les percussions. On imagine qu’au cours de leurs creusements des bruits sourds résonnent dans le tunnel. Que la couleur des poussières ou le grattement contre la pierre ancienne révèlent les matériaux enfouis. Ils consacrent des heures à cette aventure qu’ils financent et outillent eux-mêmes.

Enfin ils aperçoivent, puis découvrent le mur de pierre de l’aqueduc.

Nouvel épisode, sous surveillance vidéo de la paroi intérieure de l’aqueduc et en respectant les grosses pierres de la voute, ils démontent à la main, pierre par pierre le futur passage d’accès. Puis ils consolident la paroi du passage par un mortier à la chaux, animés par la passion de faire renaître une mémoire oubliée.

L’accès est possible, mais pas debout, courbé.

La première entrée sera confiée à un groupe de spéléologues du club Abimes d’Issy-les-Moulineaux.

Et maintenant ?

Aujourd’hui, il reste un épineux problème : il y a de l’eau dans l’aqueduc ! Il faut pomper temporairement avant de s’y faufiler. A l’autre bout de l’aqueduc, sur la Coulée verte, il faut aller voir ce qui empêche l’écoulement. Le but reste d’y aller voir. L’aventure n’est pas finie !

Il faut encore renforcer les travaux de manœuvre : sortir la terre, creuser, couper des racines. L’association est forte de 50 adhérents, on ne se bouscule pas (pas encore) au pied du mur. Car il y a une contrainte : le travail est en semaine et finit à 16h30, non parce que le soleil décline, « mais pour respecter les heures d’ouverture du bureau d’accueil de la résidence universitaire qui nous en facilite l’accès. »

Ainsi donc, lectrices et lecteurs tentés par l’affermissement de votre musculature, l’ouvrage ne manque pas. D’autant qu’on n’a pas tout dit ! D’autres chantiers, d’autres équipées sont en cours. Guy Chevalier parle des « drains de Colbert aux Vaux Robert pour amener de l’eau de source à Sceaux. Nous les avons visités grâce à un petit robot développés spécialement par l’association. » Diable ! ils ont même fabriqué un robot ! Puis il cite les abris anti-aériens de la seconde guerre mondiale, les sources et aqueducs de l’ancienne propriété Boucicaut…

Vaux Robert, drains de Colbert, où est-ce donc ? Que font-ils ? Où en sont-ils ? Vous le saurez, non pas au prochain épisode, mais en direct, sans intermédiaire, sur le site ou par contact, celui qu’on donnait en début d’article et qu’on redonne sans regret, le mail de Colette Junier.

Pour en savoir plus

- Le site sur les travaux de l’association Les sources de Fontenay

- Histoire de Fontenay-aux-Roses, Germaine Mailhé, 1969

- Fontenay-aux-Roses : en images : au début du XXe siècle de Gaston Coeuret, Éditions Maury, 1993

- Le juste jardin, de Paul Arnould, David Gauthier, Yves-François Le Lay, Michel Salmeron, ENS Editions, 2012, 240 p.

- Présentation des fouilles pour les scolaires

[1] Voir le site de l’association : https://galeriessouterrainesdefontenayauxroses.sitew.fr